進行すると歯を失うこともある「歯周病」

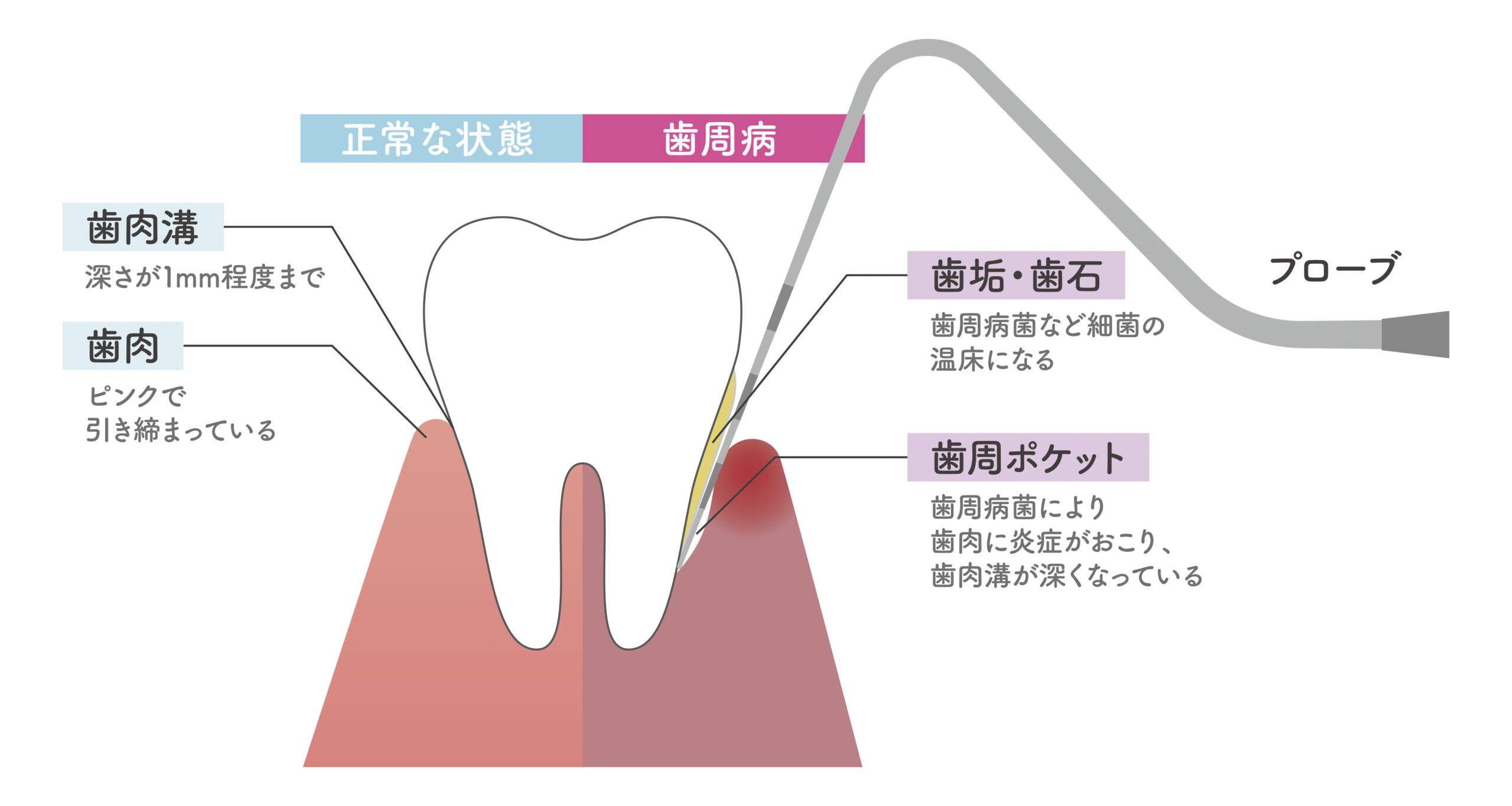

歯周病は、歯と歯茎の間の歯肉溝にプラーク(歯垢)が溜まり、細菌が繁殖して炎症を引き起こす疾患です。初期段階では歯茎の腫れや変色が見られるものの、痛みを感じることが少なく、多くの人が自覚しないまま放置しがちです。進行すると、歯茎が痩せて歯がぐらつくようになり、最終的に歯が抜けてしまいます。また、歯周病菌は全身にも影響を及ぼし、他の病気のリスクを高めることがわかっています。

歯周病と全身疾患

歯周病による炎症が血流を通じて全身に拡がると、動脈硬化、心疾患、脳卒中などのリスクが増加するとされています。細菌や有害物質が各器官に波及し、慢性的な病気に関与している可能性もあります。このため、歯周病は歯や口腔内の健康だけでなく、全身の健康にも重要な影響を与えています。

歯周病の原因

歯周病の主な原因は、歯磨きが不十分で残った歯垢(プラーク)です。歯垢は細菌が集まり、歯と歯ぐきの境目にたまりやすく、適切に除去されないと炎症を引き起こします。歯垢が歯石に変わると、自分では取り除けなくなり、歯周病が進行します。

歯周病の主な原因は、歯磨きが不十分で残った歯垢(プラーク)です。歯垢は細菌が集まり、歯と歯ぐきの境目にたまりやすく、適切に除去されないと炎症を引き起こします。歯垢が歯石に変わると、自分では取り除けなくなり、歯周病が進行します。

また、歯周病のリスクファクターとして、喫煙、偏った食生活、ストレス、睡眠不足、運動不足、肥満、糖尿病、妊娠によるホルモンの影響などが挙げられます。これらが免疫力を低下させ、歯周病を悪化させることがあります。

さらに、口呼吸や不正な歯並び、合わない被せ物も歯周病の原因となります。

歯周病は予防が重要です。毎日の歯磨きと定期的な歯科検診で健康な歯と歯ぐきを保ちましょう。

当院の歯周病治療の特徴

日本歯周病学会 専門医による治療

当院では、日本歯周病学会認定の専門医が、歯周病の進行度に合わせた最適な治療を提供しています。専門医は豊富な経験と高度な技術を駆使し、歯周病の早期発見と進行の予防を実現します。軽度の歯周病は一般的な治療で対応可能ですが、重度の歯周病や複雑な症例には専門的な知識と技術が必要です。歯周外科手術や歯周組織再生療法を取り入れた治療により、歯を残すための効果的な治療を行い、再発リスクを最小限に抑えることができます。

歯周病学会の認定医とは

歯周病専門医とは、日本歯周病学会が歯周病治療における知識と臨床経験を認めた歯科医師に付与する厚生労働省認可の資格です。この資格は厳しい審査と試験を経て取得され、一度認定を受けた後も5年ごとの更新が必要で、学会への参加や技術の研鑽が求められます。

標準的かつ適切な歯周病治療を提供できる証として、患者さんが安心して治療を受けられる重要な指標となります。

位相差顕微鏡を用いて原因やリスクを把握

位相差顕微鏡は、口腔内の細菌を3,000倍に拡大して観察できる特殊な顕微鏡です。口内には多種多様な細菌が存在しますが、その中には歯周病の原因となる悪性細菌も含まれます。この顕微鏡を用いた検査では、患者さんの歯周ポケットからプラークを採取し、細菌の種類や活動状況をリアルタイムで確認できます。

位相差顕微鏡は、口腔内の細菌を3,000倍に拡大して観察できる特殊な顕微鏡です。口内には多種多様な細菌が存在しますが、その中には歯周病の原因となる悪性細菌も含まれます。この顕微鏡を用いた検査では、患者さんの歯周ポケットからプラークを採取し、細菌の種類や活動状況をリアルタイムで確認できます。

痛みがなく簡便な検査であり、実際に細菌の様子を目で確認することで、歯周病治療の必要性をより具体的に理解することが可能です。このような精密検査に基づき、患者さんに適した予防策や治療プランを提案します。

薬で治す『歯周内科治療』

歯周内科治療は、歯周病の原因菌を特定し、薬を使用して根本的に治療する革新的な方法です。従来の治療は、歯磨きや歯石除去を中心に歯と歯周組織を清潔に保つことで治癒を促していましたが、これでは改善が見られず、歯肉の腫れや出血、口臭に悩み続け、最終的に歯を失うケースもあります。歯周内科治療では、顕微鏡を使用して原因菌を詳しく調べ、適切な薬で確実に治療することができます。

3DS(マウスピース除菌療法)

3DSは、専用の薬剤(抗菌剤)をマウスピースに装着し、むし歯や歯周病の原因菌を殺菌・減少させる治療法です。この方法は、悪い菌の定着を防ぐ効果があり、むし歯や歯周病のリスクが高い方に特におすすめです。歯周内科治療と組み合わせることで、より効果的な予防が可能です。

ただし、クロルヘキシジンを含む薬剤により、まれにアレルギー反応が出ることがあります。また、薬剤の使用で歯の表面に着色が見られることがあります。予防効果は永久的ではなく、再感染の可能性もあります。

Er:YAGレーザーによる痛みの少ない歯周病治療

レーザーを使った歯周病治療は、患部のプラークや歯石を除去する際に用いられ、特に痛みを軽減する点が特長です。健康な組織を傷つけることなく細菌の繁殖する歯周ポケットの奥までアプローチ可能で、除菌の効果も高いため、歯周病の治療を効率的に進めることができます。

レーザーを使った歯周病治療は、患部のプラークや歯石を除去する際に用いられ、特に痛みを軽減する点が特長です。健康な組織を傷つけることなく細菌の繁殖する歯周ポケットの奥までアプローチ可能で、除菌の効果も高いため、歯周病の治療を効率的に進めることができます。

レーザーには細胞再生を促す働きもあり、組織の健康回復をサポートします。妊娠中の方やペースメーカーを使用している方にも安全とされており、副作用の心配がないため安心して治療を受けることができます。

Er:YAGレーザー

Er:YAGレーザー(エルビウムヤグレーザー)は、高い水吸収率を持つため、歯茎などの軟組織から歯石などの硬組織まで対応可能です。このレーザーは、歯根面から歯石を安全に除去するため、歯周病治療においてその有効性が唯一認められている機器です。エネルギーが組織表面に集中するため、ピンポイントで病変部に作用し、周辺組織へのダメージを抑えた治療が可能です。

重度歯周病に対応する「歯周組織再生療法」

歯周組織再生療法は、歯周病で失われた骨や歯を支える組織を回復させるための治療法です。

歯周病が進行すると、歯を支える骨が減少し、歯が動揺しやすくなるだけでなく、最悪の場合は抜歯が必要になることもあります。この治療では、再生に必要なスペースを確保し、骨や歯周組織の再生を促進するための薬剤や人工膜を用いることで、組織の自然な再生力を引き出します。

これにより歯の安定性が回復し、再び健康な状態を取り戻すことが可能です。歯周組織再生療法は、重度の歯周病により歯を失うリスクが高い方にとって、歯をできる限り長く維持するための有力な治療法です。

歯周病の進行過程

歯周病は急激に重症化することはなく、段階的に進行していきます。初期の段階では、歯茎にのみ炎症が起こる「歯肉炎」ですが、症状が悪化すると歯槽骨や歯を支える組織に炎症が拡がり「歯周炎」へと進行します。

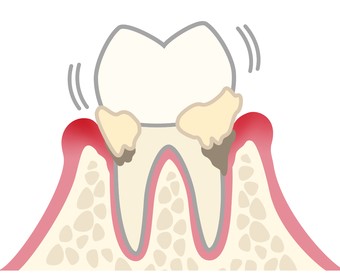

歯肉炎

歯肉炎は、歯と歯茎の間の歯周ポケットが2~3mmの深さで、歯肉が赤く腫れ、歯磨き時に出血することがあります。この段階では腫れや出血が軽度なため見過ごされがちですが、早期に歯垢をしっかり落とし、正しい歯磨きと定期的なメンテナンスを行うことで改善が可能です。

歯肉炎は、歯と歯茎の間の歯周ポケットが2~3mmの深さで、歯肉が赤く腫れ、歯磨き時に出血することがあります。この段階では腫れや出血が軽度なため見過ごされがちですが、早期に歯垢をしっかり落とし、正しい歯磨きと定期的なメンテナンスを行うことで改善が可能です。

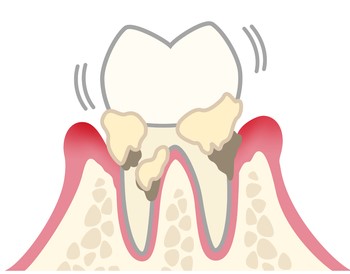

軽度歯周炎

歯周ポケットが3~4mmまで深くなり、歯肉が腫れ、食事や歯磨き時に出血しやすくなります。冷たい飲み物にしみるなどの症状も現れ、歯を押すとわずかに動くことがあります。軽度歯周炎では、歯垢や歯石を除去するスケーリングが効果的です。

歯周ポケットが3~4mmまで深くなり、歯肉が腫れ、食事や歯磨き時に出血しやすくなります。冷たい飲み物にしみるなどの症状も現れ、歯を押すとわずかに動くことがあります。軽度歯周炎では、歯垢や歯石を除去するスケーリングが効果的です。

中度歯周炎

歯周ポケットがさらに深くなり、4~6mm程度になります。歯肉が柔らかく腫れ、出血が増え、膿が出ることもあります。また、歯肉が痩せて歯が長く見え、歯が前後左右に動くようになります。

歯周ポケットがさらに深くなり、4~6mm程度になります。歯肉が柔らかく腫れ、出血が増え、膿が出ることもあります。また、歯肉が痩せて歯が長く見え、歯が前後左右に動くようになります。

硬いものを噛むときに痛みや違和感を感じる場合も多く、ルートプレーニングで歯根表面を滑らかにする処置が行われます。

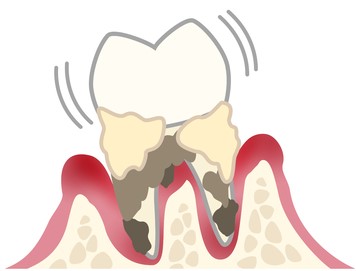

重度歯周炎

歯周ポケットが6mm以上に達し、歯肉が深く腫れ、膿や強い口臭が出るようになります。歯肉がさらに痩せて歯が長く見え、歯が不安定になり食事に支障をきたすこともあります。

歯周ポケットが6mm以上に達し、歯肉が深く腫れ、膿や強い口臭が出るようになります。歯肉がさらに痩せて歯が長く見え、歯が不安定になり食事に支障をきたすこともあります。

この段階では、歯肉を切開し歯根を露出させて徹底的に歯石や汚染された組織を取り除く外科手術(フラップ手術)などの処置が必要です。

当院の歯周病検査

保険診療で行われる歯周病検査

歯周ポケット検査

歯周ポケット検査は、歯と歯茎の間にある歯周ポケットの深さを測る検査です。プローブと呼ばれる目盛り付きの器具を使用し、歯茎の炎症や骨の破壊の程度を確認します。通常、3mm未満であれば健康な状態、3mm程度で歯肉炎、4〜5mmで軽度から中程度の歯周炎、6〜9mmで中程度から重度の歯周炎、10mm以上で重度の歯周炎と診断されます。この測定結果に基づき、治療の方針が決まります。

歯周ポケット検査は、歯と歯茎の間にある歯周ポケットの深さを測る検査です。プローブと呼ばれる目盛り付きの器具を使用し、歯茎の炎症や骨の破壊の程度を確認します。通常、3mm未満であれば健康な状態、3mm程度で歯肉炎、4〜5mmで軽度から中程度の歯周炎、6〜9mmで中程度から重度の歯周炎、10mm以上で重度の歯周炎と診断されます。この測定結果に基づき、治療の方針が決まります。

歯の動揺度検査

歯の動揺度検査では、ピンセットなどで歯を軽く動かし、ぐらつきの程度を確認します。歯が少し揺れる程度であれば軽度ですが、動きが大きく多方向に揺れる場合は重度の歯周病が疑われます。この検査により、歯の支えとなる組織がどの程度破壊されているかを判断し、必要に応じて適切な治療を行います。

出血指数

出血指数は、歯茎の出血の有無を確認し、炎症の有無や状態を把握するための指標です。通常は歯周ポケット検査と併せて行い、ポケット検査時に出血が見られる場合、その程度を記録します。出血が多いほど炎症が進んでいる可能性が高いため、治療計画に重要な情報となります。

レントゲン検査

歯を支える骨の状態は、肉眼で確認することができません。そのため、レントゲン写真を撮影し、歯槽骨や歯周組織の状態を画像で確認します。これにより、骨の減少や破壊の進行度を把握し、歯周病の進行状況を精確に診断できます。

歯を支える骨の状態は、肉眼で確認することができません。そのため、レントゲン写真を撮影し、歯槽骨や歯周組織の状態を画像で確認します。これにより、骨の減少や破壊の進行度を把握し、歯周病の進行状況を精確に診断できます。

口腔内写真撮影

口腔内写真撮影は、口内全体の状態を記録するために行います。歯茎の腫れや色、清掃状態などを写真に残すことで、治療の進捗や改善具合を客観的に比較することが可能です。治療の節目に撮影した写真を比較することで、歯周病の改善効果を視覚的に確認できるため、患者さんの治療意欲を高める効果も期待されます。

口腔内写真撮影は、口内全体の状態を記録するために行います。歯茎の腫れや色、清掃状態などを写真に残すことで、治療の進捗や改善具合を客観的に比較することが可能です。治療の節目に撮影した写真を比較することで、歯周病の改善効果を視覚的に確認できるため、患者さんの治療意欲を高める効果も期待されます。

歯周病の原因を的確に把握する検査

位相差顕微鏡を用いた細菌検査

位相差顕微鏡による細菌検査は、歯周病の原因となる細菌の種類や量を正確に把握するための重要な検査です。この顕微鏡で、口腔内から採取した汚れに含まれる細菌の形や動きを鮮明に観察でき、歯周病を引き起こす細菌の存在量を確認できます。検査結果に基づき、進行状態や治療方法を最適化し、炎症を抑えるための効果的なアプローチが可能になります。

唾液検査(サリバテスト)

唾液検査は、唾液から歯や歯茎の健康状態、口腔内の清潔度をチェックする検査です。数値やグラフで結果を確認でき、むし歯や歯周病のリスク、口臭の原因を明らかにし、効果的なケア方法をご提案します。

検査では、むし歯菌の量や歯質の状態からむし歯リスクを、白血球やタンパク質から歯周病のリスクを、さらに口臭の原因や細菌の状態を把握します。この検査により、患者さん自身もお口の健康状態を理解し、予防への意識を高めることができます。

歯周基本治療

歯周基本治療は、歯周病の進行を防ぐための初期治療です。症状が出る前に定期的に行うことで、口腔内を健全に保ち、重症化を予防します。また、将来外科治療が必要になった場合も、基本治療を行うことで治療の成功率が向上します。

(歯のクリーニング)

PMTCは歯科医師や歯科衛生士が行う専門的な歯のクリーニングで、普段のブラッシングでは除去しきれない細かい汚れやバイオフィルム(細菌の集合体)を取り除く処置です。歯と歯茎の隙間に溜まった汚れまで徹底的に清掃することで、口腔内がすっきり清潔な状態に保たれます。定期的にPMTCを受けることで、歯周病やむし歯の予防効果が向上します。

スケーリング・ルートプレーニング

歯垢は時間とともに硬化して歯石となり、通常のブラッシングでは取り除けなくなります。スケーリング・ルートプレーニングは、専門機器を使用して歯垢や歯石を除去するための処置です。スケーリングでは歯石を取り除き、ルートプレーニングでは歯根表面に付着した細菌や毒素を除去し、歯根を滑らかに整えます。これにより、再び細菌が付着しにくい表面が形成され、歯周病の進行を防ぐことが可能です。

噛み合わせの調整

歯に過度な力がかかることが歯周病の進行を早めるリスクがあるため、適切な噛み合わせの調整も重要です。歯にかかる圧力が偏っている場合、不適切な詰め物や被せ物の調整、またはマウスピースの使用を検討し、圧力を均等に分散させることで歯周組織の破壊を防ぎます。

ブラッシング指導・生活指導

歯周病の予防と改善には、正しいブラッシング方法を身につけることが重要です。当院では、患者さんの口腔状態に合わせたブラッシング指導を歯科衛生士が行い、歯周病の進行を防ぐための生活習慣についても丁寧にアドバイスします。食生活や日常習慣が歯周病に影響するため、これらの指導を通じて、患者さんが健康な口腔環境を維持できるようサポートいたします。

歯周病の予防と改善には、正しいブラッシング方法を身につけることが重要です。当院では、患者さんの口腔状態に合わせたブラッシング指導を歯科衛生士が行い、歯周病の進行を防ぐための生活習慣についても丁寧にアドバイスします。食生活や日常習慣が歯周病に影響するため、これらの指導を通じて、患者さんが健康な口腔環境を維持できるようサポートいたします。

歯周外科治療

フラップ手術

フラップ手術(歯肉剥離掻把術)は、歯周基本治療で改善しきれない深い歯周ポケットと炎症が残っている場合に行う歯周外科手術です。歯肉を切開して部分的に開き、感染部位を目視で確認した後、深部の歯石や感染した組織を徹底的に除去します。この方法により歯槽骨の形態を整え、健康な歯周組織を回復させます。治療後、歯肉を元に戻し縫合することで、自然治癒を促します。

フラップ手術(歯肉剥離掻把術)は、歯周基本治療で改善しきれない深い歯周ポケットと炎症が残っている場合に行う歯周外科手術です。歯肉を切開して部分的に開き、感染部位を目視で確認した後、深部の歯石や感染した組織を徹底的に除去します。この方法により歯槽骨の形態を整え、健康な歯周組織を回復させます。治療後、歯肉を元に戻し縫合することで、自然治癒を促します。

歯周組織再生療法

歯周組織再生療法は、歯周病によって失われた歯周組織を再生する治療法です。歯周外科手術と併用し、適切な再生材料を使用することで、歯槽骨や歯肉などの回復を促進します。この治療により、抜歯を避ける可能性が高まり、将来的にはインプラントやブリッジなどの治療選択肢を増やすことができます。

GTR(組織再生誘導法)

GTR(Guided Tissue Regeneration)は、歯肉や歯槽骨、歯根膜がバランスよく再生することを目指す治療法です。人工膜(GTR膜)を使用して、歯肉上皮が早期に再生した組織を覆うのを防ぎ、歯周組織が元の形に戻るためのスペースを確保します。この方法は保険適用で、広範囲な歯周病がない症例に適しています。

エムドゲイン®︎

エムドゲイン法は、GTR膜が使えない場合に行う歯周組織再生治療で、豚由来の歯胚から抽出されたタンパク質を含むエムドゲイン・ゲルを使用します。手術で不良な組織を除去した後、露出した歯根にこのゲルを塗布し、再生を促します。治療後、2〜3週間で縫合を外し、2〜3ヶ月後に再生の状況を確認します。安全で効果的な治療法です。

リグロス

リグロス法は、日本発の歯周組織再生療法で、トラフェルミン薬(bFGF)を使用します。これは保険適用が認められている唯一の薬剤治療で、bFGFが新しい血管の形成を促し、組織の再生をサポートします。臨床データはまだ少ないものの、効果は実証されており、患者さんの口腔環境や歯茎の状態に応じて適切な治療が行われます。

CGF再生療法

CGF再生療法は、患者さん自身の血液を利用して作成したフィブリンゲルを使用し、骨の再生を促す治療です。血液を遠心分離して濃縮したフィブリンと成長因子をゲル状にして使用するため、添加物やアレルゲンが含まれず、安全性が高い治療法といえます。